Die Jahre 1945 bis 1957

Über eine zeitliche Einteilung des Entnazifizierungsprozesses gibt es unterschiedliche Darstellungsmöglichkeiten: Dieter Stiefel, der Verfasser des Standardwerkes „Die Entnazifizierung in Österreich“ unterschied beim Entnazifizierungsprozess insgesamt fünf Phasen [1]:

- die militärische Sicherheitsphase (April 1945 bis Juni 1945),

- die Phase der autonomen Entnazifizierung durch die Alliierten (Juni 1945 bis Februar 1946),

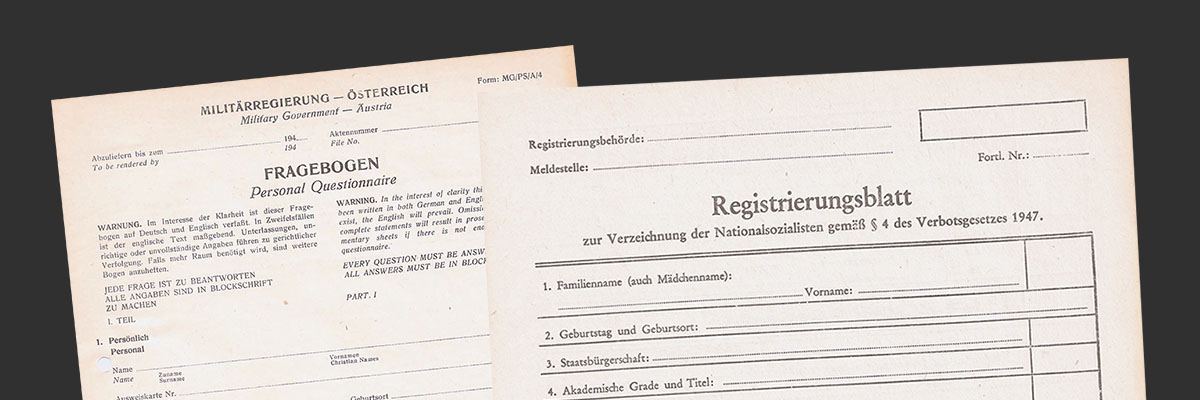

- die Phase der österreichischen Entnazifizierung auf Grundlage der Gesetze von 1945 (Februar 1946 bis Februar 1947),

- die Phase der österreichischen Entnazifizierung auf Grundlage des Nationalsozialistengesetzes (Februar 1947 bis Mai 1948)

- sowie die Phase der Amnestien (von 1948 bis 1957).

In der ersten Phase wurden demnach hauptsächlich Internierungen durch die Alliierten vorgenommen. Phase zwei führte zu widersprüchlichen Maßnahmen und Überschneidungen, da fünf Instanzen – die vier Besatzungsmächte und die österreichische Regierung – versuchten, in den einzelnen Besatzungszonen die Entnazifizierung durchzuführen. Ab Februar 1946 begann die Phase der österreichischen Entnazifizierung auf Grundlage der Gesetze von 1945 (Verbotsgesetz, Wirtschaftssäuberungsgesetz, Kriegsverbrechergesetz). Die Alliierten zogen sich dabei auf eine Kontrollfunktion zurück. Die vierte Phase wurde auf Grundlage des Nationalsozialistengesetzes von 1947 durchgeführt. Schlussendlich folgte die Phase der Amnestien, die bereits 1948 begann.

Um den Konflikt- bzw. Konsenscharakter besser beleuchten zu können, werden in der nachfolgenden Betrachtung insgesamt drei Phasen zwischen 1945 bis 1957 unterschieden.

Die antifaschistische Phase: „Es ist zu viel und zu wenig zugleich“ [2]

Unmittelbar nach Kriegsende war bei den politischen Vertreter:innen Österreichs sowie in weiten Teilen der Bevölkerung ein antifaschistischer Geist erkennbar. Bereits im Juni 1945 wurden zwei grundlegende Gesetze geschaffen, die das NS-Problem in Angriff nehmen sollten: das Kriegsverbrechergesetz und das Verfassungsgesetz über das Verbot der NSDAP;

Die betroffenen Nationalsozialist:innen, vor allem jene, die sich nach 1945 als bloße Mitläufer:innen darstellten, fühlten sich jedoch ungerechtfertigt verfolgt. Man sprach von sachgemäßer „Pflichterfüllung“ und davon, „bloß seine Arbeit gemacht zu haben“. Nicht wenige entwickelten infolge der Entnazifizierung eine Aversion gegen das demokratische Österreich und verharrten zumindest teilweise in ihren alten Vorstellungen. [3]

„Die Leute, die sagen: ich bin bloß ein Mann der Wirtschaft, ich bin bloß ein Fachmann, ich bin nur ein Beamter – die waren es, die in der Vergangenheit die 150prozentigen waren und sich nicht genug tun konnten, ihre Hinneigung zur herrschenden Partei des Nationalsozialismus kundzugeben.“ [4]

Was aber in dieser ersten Phase fehlte, war eine schlüssige und ausgewogene Gesamtstrategie, mit der man die Bevölkerung für den Entnazifizierungsprozess hätte gewinnen können. Stattdessen waren die Maßnahmen teils überbordend, teils mangelhaft und in Kombination mit dem Kompetenzwirrwarr schwer zu durchschauen. So vertrat ein immer größer werdender Teil der Bevölkerung die Ansicht, dass die Verhältnismäßigkeit zwischen „denen da Oben“ und „da Unten“ nicht stimmte. Ein Zeitungsbericht über den Lieblingssport der Österreicher zeigt exemplarisch dieses Problem auf:

„Es fällt uns gar nicht ein, für die ehemaligen Nazi eine Lanze zu brechen. Aber wohin da […] der Österreichische Fußballbund mit seinem Beschluß hinauswollte, allen ehemaligen Parteimitgliedern und Anwärtern sowie Angehörigen der Gliederungen die Mitwirkung an Fußballspielen zu verbieten, bleibt auch einem guten österreichischen Demokraten […] ein Rätsel. Soll das vielleicht eine Strafe sein? […] Den ehemaligen Nazi soll ruhig jede Vereinsfunktion oder höhere Betätigung versagt bleiben, ihnen aber das Fußballspielen selbst zu verbieten, scheint uns schon übertrieben.“ [5]

Bereits in dieser antifaschistischen Phase wurde die Auffassung von Österreich als erstem Opfer des Nationalsozialismus vertreten, indem die entsprechende Passage aus der Moskauer Deklaration [6] der Alliierten 1943 einseitig hervorgekehrt und die Mitverantwortung der Österreicher:innen für das NS-Regime und dessen Verbrechen ausgeblendet wurde [7]:

„Die Regierungen Großbritanniens, der Sowjetunion und der Vereinigten Staaten von Amerika kamen überein, dass Österreich, das erste freie Land, das der Hitlerschen Aggression zum Opfer gefallen ist, von der deutschen Herrschaft befreit werden muss. Sie betrachten den Anschluss, der Österreich am 15. März 1938 von Deutschland aufgezwungen worden ist, als null und nichtig. Sie geben ihrem Wunsche Ausdruck, ein freies und wiederhergestelltes Österreich zu sehen und dadurch dem österreichischen Volke selbst, ebenso wie anderen benachbarten Staaten, vor denen ähnliche Probleme stehen werden, die Möglichkeit zu geben, diejenige politische und wirtschaftliche Sicherheit zu finden, die die einzige Grundlage eines dauerhaften Friedens ist.“ [8]

Diese Passage belebte einen „Opfermythos“, der zu einem identitätsstiftenden Moment der Zweiten Republik wurde. Allerdings enthielt die Moskauer Deklaration kein Konzept für ein Nachkriegsösterreich, sondern sollte der Stärkung des österreichischen Widerstandes dienen, zumal es dort weiter hieß:

„Österreich wird jedoch darauf aufmerksam gemacht, dass es für die Beteiligung am Kriege auf seiten Hitlerdeutschlands Verantwortung trägt, der es nicht entgehen kann, und dass bei der endgültigen Regelung unvermeidlich sein eigener Beitrag zu seiner Befreiung berücksichtigt werden wird.“ [9]

Der zweite Teil der Passage stand im Gegensatz zur ersten jedoch nicht für das Selbstverständnis und die Selbstdarstellung des offiziellen Österreichs. Im Nachhinein betrachtet hatten die enormen Bestrebungen der Alliierten von Anfang an wenig Chancen auf Erfolg: Armut, Hunger und Perspektivenlosigkeit setzen einer demoralisierten Bevölkerung, die aus dem Begeisterungstaumel der NS-Propagandamaschinerie gerissen wurden, schwer zu. Für den gesellschaftlichen Wiederaufbau waren qualifizierte Fachkräfte nötig, die aber wegen ihrer Zugehörigkeit zum ehemaligen Nazi-Regime vielerorts nicht eingesetzt werden konnten.

So begann sich bereits nach wenigen Monaten eine grundlegende politische Klimaänderung anzubahnen, die dem antifaschistischen Geist, der unmittelbar nach Kriegsende existierte, ein langsames, aber stetiges Ende bereitete. Der aufkeimende Kalte Krieg zwischen Ost und West tat sein Übriges dazu bei, den Antifaschismus durch einen Antikommunismus zu ersetzen. [10]

Die Reintegrationsphase

Die Spannungen zwischen Ost und West wurden bereits im April 1945 deutlich, als Stalin versuchte, eine sowjetfreundliche Volksfrontregierung ohne Einbindung der Westmächte in Wien einzusetzen. Verstärkt wurde dies durch die kommunistische Übernahme des Innenministeriums (Franz Honner) und der Polizei. Die Sozialdemokrat:innen unter Führung Karl Renners blieben ihrer Westorientierung jedoch treu und lehnten eine Einheitsfront ab. Anders als in Deutschland konnte bereits im Herbst 1945 die staatliche Einheit erreicht werden. [11]

„Der Westen erklärte sich bereit, die provisorische Regierung auch in den Westzonen anzuerkennen; im Gegenzug gewährte die Sowjetunion die Abhaltung von gesamtstaatlichen Wahlen noch vor Jahresende. Die Parlamentswahlen vom 24. November 1945 brachten eine vernichtende Niederlage der Kommunisten, die […] nur wenig mehr als fünf Prozent der Stimmen erhielten. Die Sowjetunion reagierte mit einer Verstärkung der politischen Kontrolle, einer Verschärfung der antiwestlichen Propaganda und einer Aufstockung der bisher recht vorsichtigen Unterstützung für die KPÖ.“ [12]

Die ehemaligen Nationalsozialist:innen, die sich bereits früher als Vorkämpfer:innen gegen den Bolschewismus sahen, wurden wieder aufgewertet und die Entnazifizierung samt ihrer Strafverfolgung immer weniger politsicher opportun. Damit setzte ein Wettlauf der Parteien um ehemalige Nazis ein, die als Wähler:innen und Parteimitglieder benötigt wurden. [13]

Felix Kreissler kam bei der Untersuchung des österreichischen Nationalbewusstseins zum Schluss, dass diese neue „Volksgemeinschaft“ sich bereits Ende 1945 herausbildete, als die bisherige Abgrenzung vom Nationalsozialismus durch jene vom Kommunismus ersetzt wurde, wobei auch von den Besatzungsmächten, an die alten, seit dem 19. Jahrhundert rassistisch aufgeladenen, Stereotypen vom „Feind im Osten“ angeknüpft wurde.“ [14]

In offiziellen Verlautbarungen versprach man weiterhin unbeugsame Härte gegenüber den Unbelehrbaren, gleichzeitig wurden alle Demokrat:innen zur Zusammenarbeit eingeladen. So begann die Zeit der großen Amnestien: Der Nationalrat verabschiedete am 21. April 1948 einstimmig das „Bundesverfassungsgesetz über die vorzeitige Beendigung der im Nationalsozialistengesetz vorgesehenen Sühnefolgen für minderbelastete Personen“. Dies betraf knapp eine halbe Million Österreicher:innen, exakt 346.572 Männer und 135.132 Frauen. [15]

Ebenfalls im Frühjahr 1948 beschloss der Nationalrat die Amnestie der Jugendlichen. Von dieser Maßnahme profitierten – vom Geburtsjahrgang 1919 an – 41.216 Personen:

„Der größte Teil der Amnestierten war zur Zeit des Nazieinbruchs noch im Kindesalter. Sie wurden wie Jungvieh in den Hitlerstall hineingetrieben. Für sie ist also die Amnestie gar keine Amnestie, keine Loslösung von einer verdienten Rechtswirkung, sondern vielmehr die Beseitigung eines unverdienten Unrechts.“ [16]

Innenpolitisch erfolgte mit den Nationalrats-, Landtags- und Gemeinderatswahlen 1949 [17] eine weitere große gesellschaftliche Reintegration der Nationalsozialist:innen. Außenpolitisch wurde jedoch mit der These des ersten Opfers eine strikte Abgrenzung vom Nationalsozialismus vertreten und die Zweite Republik wurde dabei als Antithese zum nationalsozialistischen Unrechtsstaat dargestellt. [18]

Aber die Darstellung Österreichs als „Opfer“ des Nationalsozialismus wirkt deplatziert, denn damit wird auch die Mittäterschaft, Sympathie und Zustimmung vieler Österreicher entschuldigt.

„Die Rede von Österreich als erstem Opfer diente nach 1945 letztendlich dazu, alle Gruppen in nivellierender Weise in ein Nachkriegsösterreich zu integrieren. Da waren die Opfer des Februar 1934 und der Zeit des Ständestaats, die Opfer der illegalen Nationalsozialisten vor 1938, die Opfer des NS-Terrors nach 1938, die Opfer des Krieges und die Opfer der Besatzung, gar die ‚Entnazifizierten‘ als Opfer – und somit konnten nahezu alle in der zweiten Republik individuell und dem subjektiven Empfinden nach. Opfer werden und sein.“ [19]

Dazu kam, dass hunderttausende Österreicher:innen der NSDAP angehörten und viele weitere den verschiedenen NS-Gliederungen. 1,2 Millionen Österreicher dienten in der deutschen Wehrmacht. Diese Kriegsgeneration war zahlenmäßig weitaus stärker als die im Verhältnis gesehen kleine Gruppe an Widerstandskämpfer:innen und die überlebenden oder aus dem Exil zurückgekehrten Opfer und dominierte daher Politik und Gesellschaft im Nachkriegsösterreich. Die 1938 Vertriebenen wurden von Österreich nicht zurückgeholt; die wenigen Heimkehrer spielten in Politik und Gesellschaft keine wesentliche Rolle. [20]

Die Phase der stummen Konsenspolitik

Mit dem Abzug der Alliierten aus Österreich verschwand auch der Nationalsozialismus aus dem öffentlichen Diskurs. Er verschwand aus den Reden der Politiker:innen, auch wenn diese von den Jahren 1938 bis 1945 sprachen. Und in die Schulen hatte er nie Einlass gefunden. Aber gleichzeitig war der Nationalsozialismus weiterhin omnipräsent: In den Resultaten der „Arisierung“, in der Hinterlassenschaft der nationalsozialistischen Kriegswirtschaft. Vor allem aber war der Nationalsozialismus in der Redeweise der Österreicher:innen zugegen: Begriffe wie beispielsweise „bis zur Vergasung“ war ein in den sechziger Jahren vor allem von Jugendlichen gebrauchter Begriff für „bis zum Überdruss“. Dass diese Begriffe nicht irrtümlich verwendet wurden, bezeugt eine der häufigsten Redewendungen beim Lamentieren von Menschen über die gegenwärtigen Verhältnisse – dabei wurde in der Regel mit Daumen und Zeigefinger ein Abstand von wenigen Zentimetern angedeutet: „So ein kleiner Hitler g’herat [Anm.: gehört] her!“ [21]

All jene – vornehmlich Opfer und Verfolgte des Nationalsozialismus – die bereit waren, in den Anfangsjahren der Zweiten Republik darüber zu sprechen, mussten erkennen, dass es keine Möglichkeit gab, Dialoge zu führen. Zwar hatten die Überlebenden zumindest die Möglichkeit, sich zu Wort zu melden. Wenn sie dies taten, gerieten sie aber schnell zum öffentlichen Ärgernis. Und wenn darüber gesprochen wurde, dann zumeist in der Sprache der Täter, die den Notwendigkeiten von Abwehr und Verdrängung folgte, indem die Verbrechen verharmlost und aufgerechnet wurden und die Opfer nicht ernst genommen wurden. Das schlechte Gewissen stand dem Vergessen jedoch im Wege, und so wurde über Verbrechen und Kriegsopfer in einer anderen Art und Weise gesprochen: Die Rede war dann vor allem von Bombardements der Alliierten, von Plünderungen und Vergewaltigungen der Russen in den ersten Wochen des Zusammenbruchs Hitlerdeutschlands. [22]

Wie bereits eingangs geschildert, war auch das politische System so konzipiert, dass Störversuche des öffentlichen Schweigens über die nationalsozialistische Vergangenheit ins Leere liefen. Angesichts der fragmentierten und von tiefen Konflikten geprägten Gesellschaft war das Prinzip der Konkordanzdemokratie der kleinste gemeinsame Nenner. Vom Konkordanzprinzip wurde schließlich erwartet, die bisher bestandenen tiefreichenden Konflikte ausmerzen bzw. die Schwelle des Konfliktausbruchs höher legen zu können.

Auf der einen Seite standen somit jene Österreicher:innen, die das NS-Regime aktiv oder passiv mitgetragen hatten. Zwar wurden NS-Verbrechen ausgeforscht und geahndet, aber das Problem der indirekten Beteiligung breiter Bevölkerungsteile an diese Verbrechen blieb weiter bestehen. Der nicht ungern übernommene Opfermythos bestärkte noch zusätzlich das Gefühl in der Bevölkerung, nichts Unanständiges getan zu haben. Somit wurde in den Köpfen eine Kontinuität geschaffen, deren Auswüchse erst mit der Waldheim-Diskussion sichtbar wurden.

„Nach dem Ende des Dritten Reiches wurde gegenüber der nächsten Generation über dieses Mitmachen, Akzeptieren oder Zuschauen und über die damit verbundenen Gefühle jedoch geschwiegen. Aus Angst vor den befürchteten Konsequenzen, die das Übertreten dieser familiär gesetzten Grenzen zur Folge haben könnte, entwickelte auch die im oder nach dem Krieg geborene Generation ein stark ausgeprägtes Gefühl für das ,Nicht-wissen-Wollen‘.“ [23]

Die Stimmung in breiten Kreisen der Bevölkerung, mit der die Überlebenden von Widerstand und Verfolgung konfrontiert waren, hat Helmut Qualtinger in einer Schlüsselszene des „Herrn Karl“ [24] präzise und in unnachahmlicher Kürze im Satz „ls eahm eh nix passiert“ zusammengefasst – ein Satz, der nicht nur die Überlebenden als Zeug:innen für die Unschuld der Täter:innen aufruft, sondern ihnen wegen ihres Überlebens auch noch das Recht auf die Erinnerung an das erlittene Unrecht abspricht. [25]

Der Versuch Gerechtigkeit zu schaffen, sowohl vom Ansatz als auch von der Durchführung her, blieb somit unvollkommen.

Quellen:

(1) Vgl. Stiefel, Dieter (2004). Forschungen zur Entnazifizierung in Österreich: Leistungen, Defizite, Perspektiven, in: Schuster, Walter/Weber, Wolfgang (Hg.): Entnazifizierung im regionalen Vergleich, Archiv der Stadt Linz, S. 43–57, hier S. 44–45.

(2) Hillegeist, Friedrich (1946). Berichterstatter zum Wirtschaftssäuberungsgesetz, in: Stenographisches Protokoll. 12. Sitzung des Nationalrates der Republik Österreich, 22. März 1946, S. 156.

(3) Vgl. Neugebauer, Wolfgang (2000). Referat anlässlich der Enquete "Rassismus und Vergangenheitsbewältigung in Südafrika und Osterreich – ein Vergleich?" im österreichischen Parlament, Wien, 31. Mai 2000.

(4) Linzer Volksblatt (1945). Die Nazi-Frage, 23. Oktober 1945, Seite 1 (ANNO/Österreichische Nationalbibliothek).

(5) Linzer Volksblatt (1945). Sport und Spiel. Politik und Fußball, 15. November 1945, Seite 3 (ANNO/Österreichische Nationalbibliothek).

(6) Anlässlich der Moskauer Außenministerkonferenz vom 19. –30. Oktober 1943 verfassten die Außenminister von Großbritannien (A. Eden), USA (C. Hull) und UdSSR (W. M. Molotow) eine Erklärung Oberösterreich: Als 1. Land, das der Angriffspolitik Hitlers zum Opfer gefallen sei, solle Österreich von deutscher Herrschaft befreit werden. Österreich wurde an seine Mitverantwortung für die Teilnahme am Krieg erinnert. Das französische Komitee der Nationalen Befreiung schloss sich am 16. 11. 1943 dieser Deklaration an. Siehe auch Verosta, Stephan (1947). Die internationale Stellung Österreichs. Eine Sammlung von Erklärungen und Verträgen aus den Jahren 1938–47, S. 32 ff.

(7) Vgl. Neugebauer, Wolfgang (2000). Referat anlässlich der Enquete "Rassismus und Vergangenheitsbewältigung in Südafrika und Osterreich – ein Vergleich?" im österreichischen Parlament, Wien, 31. Mai 2000.

(8) Proklamation über die Selbständigkeit Österreichs vom 27. April 1945, S. 2 (StGBl. 1/1945).

(9) Vgl. Deklaration über Österreich vom 1. November 1943, abrufbar unter https://hdgoe.at/moskauer-deklaration.

(10) Vgl. Bailer-Galanda, Brigitte/Neugebauer, Wolfgang (19973). Politischer Extremismus (Rechtsextremismus), in: Dachs et. al. (Hg.): Handbuch des politischen Systems Österreichs, Manz, Wien, S. 333–341, hier S. 333.

(11) Vgl. Mueller, Wolfgang (2008). Kalter Krieg, Neutralität und politische Kultur in Österreich, abrufbar unter https://www.bpb.de/shop/zeitschriften/apuz/32264/kalter-krieg-neutralitaet-und-politische-kultur-in-oesterreich/#footnote-target-6.

(12) Vgl. Mueller, Wolfgang (2008). Kalter Krieg, Neutralität und politische Kultur in Österreich, abrufbar unter https://www.bpb.de/shop/zeitschriften/apuz/32264/kalter-krieg-neutralitaet-und-politische-kultur-in-oesterreich/#footnote-target-6.

(13) Vgl. Neugebauer, Wolfgang (1998). Zum Umgang mit der NS-Euthanasie in Wien nach 1945, Referat anlässlich des wissenschaftlichen Symposions "Zur Geschichte der NS-Euthanasie in Wien", 29. und 30. Jänner 1998.

(14) Vgl. Garscha, Winfried (2002). Die verhinderte Re-Nazifizierung. Herbert Steiner und das Österreich des Herrn Karl, in: Herbert, Arlt (Hg.): Erinnern und Vergessen als Denkprinzipien, Universitätsverlag Röhrig, Sankt Ingbert, S. 27–44.

(15) Neues Österreich (1948). 481.704 Minderbelastete warten auf die Amnestie. Der Wortlaut des neuen Verfassungsgesetzes über die vorzeitige Beendigung der Sühnefolgen, 19. März 1948, Seite 1 (ANNO/Österreichische Nationalbibliothek).

(16) Neues Österreich (1948). Die Jugendkrise, 25. März 1948, Seite 1f. (ANNO/Österreichische Nationalbibliothek).

(17) Der Nationalrat verabschiedete im Jahr 1948 ein Amnestiegesetz für „Minderbelastete“, die somit bei den Nationalratswahlen 1949 wieder stimmberechtigt waren.

(18) Vgl. Garscha, Winfried (2002). Die verhinderte Re-Nazifizierung. Herbert Steiner und das Österreich des Herrn Karl, in: Herbert, Arlt (Hg.): Erinnern und Vergessen als Denkprinzipien, Universitätsverlag Röhrig, Sankt Ingbert, S. 27–44.

(19) Jabloner, Clemens (2003). Die Historikerkommission – ein Bericht, Festvortrag des Vorsitzenden der Historikerkommission der Republik Österreich Clemens Jabloner anlässlich der Festveranstaltung am 5. Mai 2003 im Wiener Rathaus, abrufbar unter https://www.entnazifizierung.at/die-jahre-1945-bis-1955.

(20) Vgl. Neugebauer, Wolfgang (2000). Referat anlässlich der Enquete "Rassismus und Vergangenheitsbewältigung in Südafrika und Osterreich – ein Vergleich?" im österreichischen Parlament, Wien, 31. Mai 2000.

(21) Vgl. Neugebauer, Wolfgang (2000). Referat anlässlich der Enquete "Rassismus und Vergangenheitsbewältigung in Südafrika und Osterreich – ein Vergleich?" im österreichischen Parlament, Wien, 31. Mai 2000.

(22) Vgl. Aschauer-Smolik, Sabine/Neunherz, Alexander (2004). Karl Reinthaler. Dagegenhalten. Eine Lebensgeschichte zwischen Brüchen und Kontinuitäten in der Provinz, Innsbruck, S. 99ff.

(23) Vgl. Gödl, Doris (1999). Die Macht des Vergangenen, in: Embacher, Helga/Lichtblau, Albert/Sandner Günther (Hg.): Umkämpfte Erinnerung. Die Wehrmachtsausstellung in Salzburg, Salzburg, S. 157–182, hier S. 160.

(24) Der 1961 uraufgeführte Monolog ist eine Satire, die den latenten Opportunismus des Kleinbürgers skizziert. Darüber hinaus bleibt er auch heute ein gültiger Spiegel der Zeitgeschichte. "Der Herr Karl" ist Angestellter in einem Feinkostgeschäft und verbreitet einem imaginären Gesprächspartner gegenüber seine unreflektierten Gedanken über "Gott und die Welt". Es entsteht dabei das Bild des gern zitierten "kleinen Mannes".

(25) Vgl. Garscha, Winfried (2002). Die verhinderte Re-Nazifizierung. Herbert Steiner und das Österreich des Herrn Karl, in: Herbert Arlt (Hg.): Erinnern und Vergessen als Denkprinzipien.- Sankt Ingbert, S. 27–44.