Wie funktioniert Komplizenschaft?

„Nicht durch dramatischen Verrat, sondern durch die langsame, alltägliche Erosion von Widerstand. Kleine Anpassungen, routinierte Ausweichmanöver, eine stetige Drift aus moralischer Erschöpfung, bloß innerem Widerwillen und Selbstrechtfertigung.“ (1)

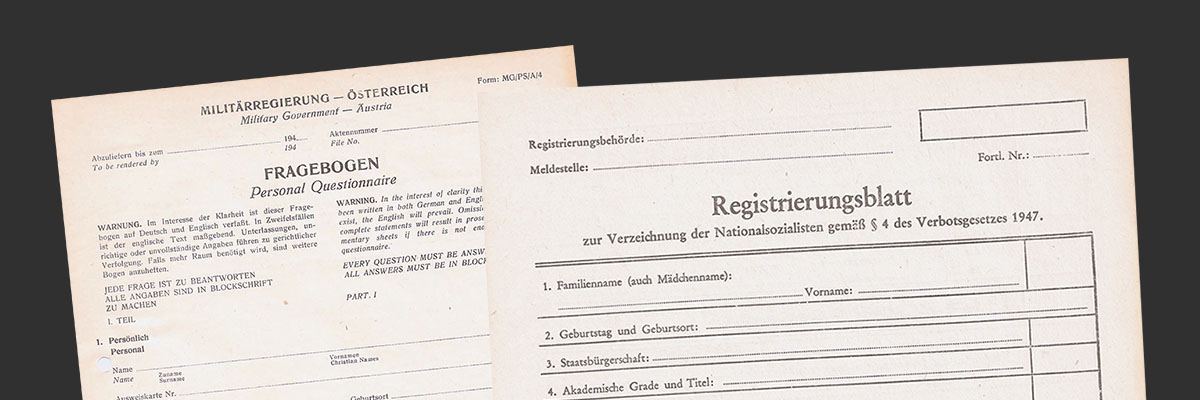

Nach dem Sieg über Hitler-Deutschland war für die alliierten Siegermächte ebenso wie für das offizielle Österreich die Überwindung des Nationalsozialismus eine der Hauptaufgaben. Die ehemaligen Nationalsozialisten „sollten mit keiner Milde rechnen können und nach demselben Ausnahmsrecht behandelt werden, das sie selbst anderen aufgezwungen hatten“ (2).

Dass die Entnazifizierung aus heutiger Sicht als gescheitert gilt, hatte mehrere Gründe. Die Alliierten und die österreichische Bundesregierung fanden zu keiner gemeinsamen Vorgehensweise, der aufkommende Antikommunismus erschwerte das Unterfangen zunehmend. Weite Teile der Bevölkerung waren im Nationalsozialismus verstrickt und konnten nach einem verheerenden Krieg nicht so ohne weiteres ausgetauscht bzw. ersetzt werden. Zudem stellten sie für die Zukunft ein wichtiges Wählerreservoir dar.

Auch wenn die „große Politik“ gemeinsam mit dem Alliierten Rat die wesentlichen Weichen stellte, so wurden die Auswirkungen doch woanders spürbar: Dort, wo Opfer und Täter Tür an Tür wohnten, sich möglicherweise bereits seit Jahrzehnten kannten und nun in einem völlig geänderten Rechtssystem (wieder) ein friedliches Auslangen finden mussten – in den kleinen wie größeren Gemeinden Österreichs.

Diese alltäglichen Spannungen spiegelten sich auch in den offiziellen Maßnahmen wider. Kurz nach Kriegsende gab es hinsichtlich der Entnazifizierungsfrage eine klare Linie:

„[…] es darf nie wieder zu einer Nazi-Herrschaft kommen. Wir wissen aus der Erfahrung der Jahre vor 1938, daß man mit Amnestien und allzuviel Milde einen Nazi nicht bekehrt, sondern in ihm – der ja von Natur aus an Selbstüberschätzung leidet – die Überzeugung weckt, man fürchte ihn. Allgemeine Milde ist also nicht am Platze.“ (3)

Doch innerhalb von wenigen Monaten begannen sich die dahingehenden Entscheidungen immer mehr zugunsten der ehemaligen Nationalsozialisten zu verschieben, auch wenn die Opfer protestierten:

„Wir stimmen auch, in ungebrochenem Glauben an die Wiedergenesung unseres österreichischen Volkes dem Grundsatz zu, daß Milde und Nachsicht dort angewendet werden, wo sie am Platze sind. Unwillkürlich drängt sich uns aber die Frage auf, ob es denn in der Tat heute, kaum mehr als ein halbes Jahr nach unserer Befreiung vom Naziterror und vom preußischen Stiefel, schon an der Zeit ist, vordringlich „Härten“ auszugleichen und „Hände zu reichen?“ (4)

Schon bald sollten „strenge Strafen für die Großen“ und eine „milde Behandlung für die Kleinen“ die Entnazifizierung zu einem „guten Ende“ führen. Damit wurden weite Teile der Bevölkerung, die mit dem Nazi-System sympathisiert hatten, die Last der eigenen Verantwortung genommen. Die Botschaft lautete: Ihr tragt keine Schuld, sondern wurdet in böswilliger Absicht geblendet:

„Unser Grundsatz wird der folgende sein: Wir wollen mit voller Strenge vor allem bei den Großen vorgehen und bei den Kleinen, beim kleinen Arbeiter oder Angestellten, der nur von den Großen verführt wurde, Milde walten lassen.“ (5)

Die Kehrtwende war vollzogen. Von nun an hatte lediglich ein kleiner Teil der Bevölkerung die schrecklichen Verbrechen begangen. Und die vielen anderen? Die konnten sich darauf berufen, bloß brave Befehlsempfänger gewesen zu sein und als gute Bürger lediglich die Gesetze dieser Zeit befolgt zu haben. Und doch:

„[…] nicht Hitler hat mich verhaftet, nicht Göring, nicht Goebbels. Der Greißler, der Hausmeister, der Schneider, der Schuster, der Bäckermeister, die haben auf einmal eine Uniform gekriegt, eine Hakenkreuzbinde, und da waren sie die Herrenrasse…“ (6)

Quellen:

Titelbild: Arbeiter-Zeitung vom 2. September 1945, S. 1.

(1) Benjamin, Ross (2025). Im Theater der Unterwerfung. Trump und der Hype um Daniel Kehlmann, Der Spiegel 33/2025.

(2) Schausberger, Manfred (1998). Die Verfolgung von NS-Gewaltverbrechen in Österreich, in: Kuretsidis-Haider, Claudia/Garscha, R. Winfried (Hg.). Keine Abrechnung. NS-Verbrechen, Justiz und Gesellschaft in Europa nach 1945, Leipzig-Wien, S. 25-32, hier S. 26.

(3) Linzer Volksblatt (1945). Die Nazi-Frage, 23. Oktober 1945, S. 1 (ANNO/Österreichische Nationalbibliothek).

(4) Hornbostel, Theodor (1946). Habet acht! Gedanken eines politischen KZ-Häftlings zur Entnazifizierungsfrage, in: Linzer Volksblatt, 15. Jänner 1946, S. 1f. (ANNO/Österreichische Nationalbibliothek).

(5) Neues Österreich (1946). Die Grundzüge des kommenden Antinazigesetzes. Interessante Mitteilungen des Bundeskanzlers in der "Times", 23. März 1946, S. 2 (ANNO/Österreichische Nationalbibliothek).

(6) Nationalfonds der Republik Österreich für Opfer des Nationalsozialismus (Hg.): Erinnerungen an Auschwitz auf der BUCH WIEN 2021, abrufbar unter https://www.nationalfonds.org/neuigkeiten-lebensgeschichten/erinnerungen-an-auschwitz-auf-der-buch-wien-2021.